雷锋——活在人民心中

时间:2024-03-05 14:23:37 点击:970 作者:郑苗苗

3月5日,是学雷锋纪念日,对于“雷锋”这个名字,大家都不陌生,我们在小时候便唱着“学习雷锋好榜样,忠于革命忠于党”,背诵着“人的生命是有限的,可是,为人民服务是无限的。我要把有限的生命投入到无限的为人民服务之中去”。

幼年,失去亲人的雷锋经历了旧社会带来的种种苦难。解放后,他在党和政府的关怀下勤奋学习,成为一名品学兼优的好学生。小学毕业后,他在乡政府当过通信员,在县委干过公务员,在农场做过拖拉机手,踏实肯干、艰苦卓绝的他在工作中表现优异,曾3次被评为先进工作者,5次被评为标兵,18次被评为红旗手,并荣获“青年社会主义建设积极分子”的光荣称号。

1959年12月征兵开始,雷锋迫切要求参军,其身高只有1.54米,体重不足55公斤,均不符合征兵条件,但因政治素质过硬和有经验技术,最后被破例批准入伍,被编入工程兵某部运输连四班当汽车兵。

他在部队里省吃俭用,将节约下来的钱都捐给了那些需要帮助的人,至于自己连买新袜子的钱都没有,一双袜子缝补了很多次,他也因此受到部队表彰,被评选为“节约标兵”。

雷锋的勤俭朴素、艰苦奋斗,也给战友们作出了表率。

助人为乐已经融入雷锋的骨血里,越来越多的人对这位埋头苦干的解放军战士有着深刻的印象,他是公社里的义务劳动者,是火车里的义务列车员,是工地里的搬砖工人。在大家眼里,雷锋几乎就是“好人好事”的代名词。当时流传着这样一句话:“雷锋出差一千里,好事做了一火车。”

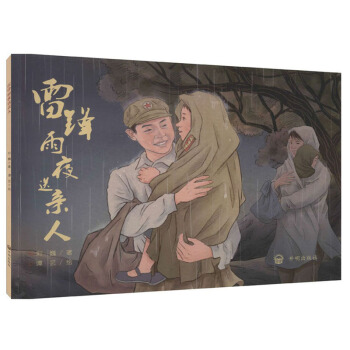

“雷锋雨夜送亲人”,是雷锋最广为人知的故事之一。故事中的大嫂,就是徐福斌的母亲纪玉春。

在1962年5月2日的雨夜,雷锋顶着风雨摸黑走了近两个小时的山路,送她和孩子回到十几里远的老家章子沟村。

这是纪大嫂第一次也是唯一一次见到雷锋,之后再听到“雷锋”这个名字时,得知的却是他已牺牲的消息。

此后,纪玉春也主动把雷锋雨夜送他们回家的故事讲给更多人听,同时把雷锋当作自己的人生榜样。她觉得,自己是亲身受过雷锋精神感召的人民群众,更应该把这种精神发扬光大,传播出去。

1977年,她的儿子徐福斌受雷锋影响报名入伍,也成为了一名军人。巧合的是,徐福斌和雷锋一样也成为了一名汽车兵,这让他感到很幸运。

他表示,雷锋在他们全家人心里都刻下了很深的烙印,他们后来一直都在积极践行雷锋精神,希望能影响身边的人。

在纪玉春、徐福斌的身上,我们看到了雷锋的影子,雷锋精神作为宝贵的精神财富在一代代人身上生生不息、传承永续,真正活在了人民心中。

就像《雷锋雨夜送亲人》一书中所写的那样:“今天,我们依然能在很多地方看到雷锋的印记:雷锋班、雷锋车间、雷锋号……甚至是雷锋小学、雷锋中学。雷锋在中国人的价值坐标上永远是不能替代的道德高地。”

《雷锋雨夜送亲人》

编者:刘巍 绘者:谭芸

书号:978-7-5131-6101-5

定价:¥25.00

“有这样一颗明星,他虽然在年仅22岁的火热年华就骤然陨落,永远地离开了我们,但他的精神光辉却照耀着五十多年来一代又一代中国人的成长之路。

他,就是伟大的共产主义战士——雷锋。

下面我们要讲述的,是一段发生在五十多年前一个初夏的夜晚,雷锋在滂沱大雨中行走了十多里山路,送素不相识的母子三人回家的故事。”

——摘自《雷锋雨夜送亲人》