诸君齐奋进 征途更灿烂——马叙伦民主与教育交织的逐光之路

时间:2025-05-08 14:34:39 点击:1217 作者:郑苗苗

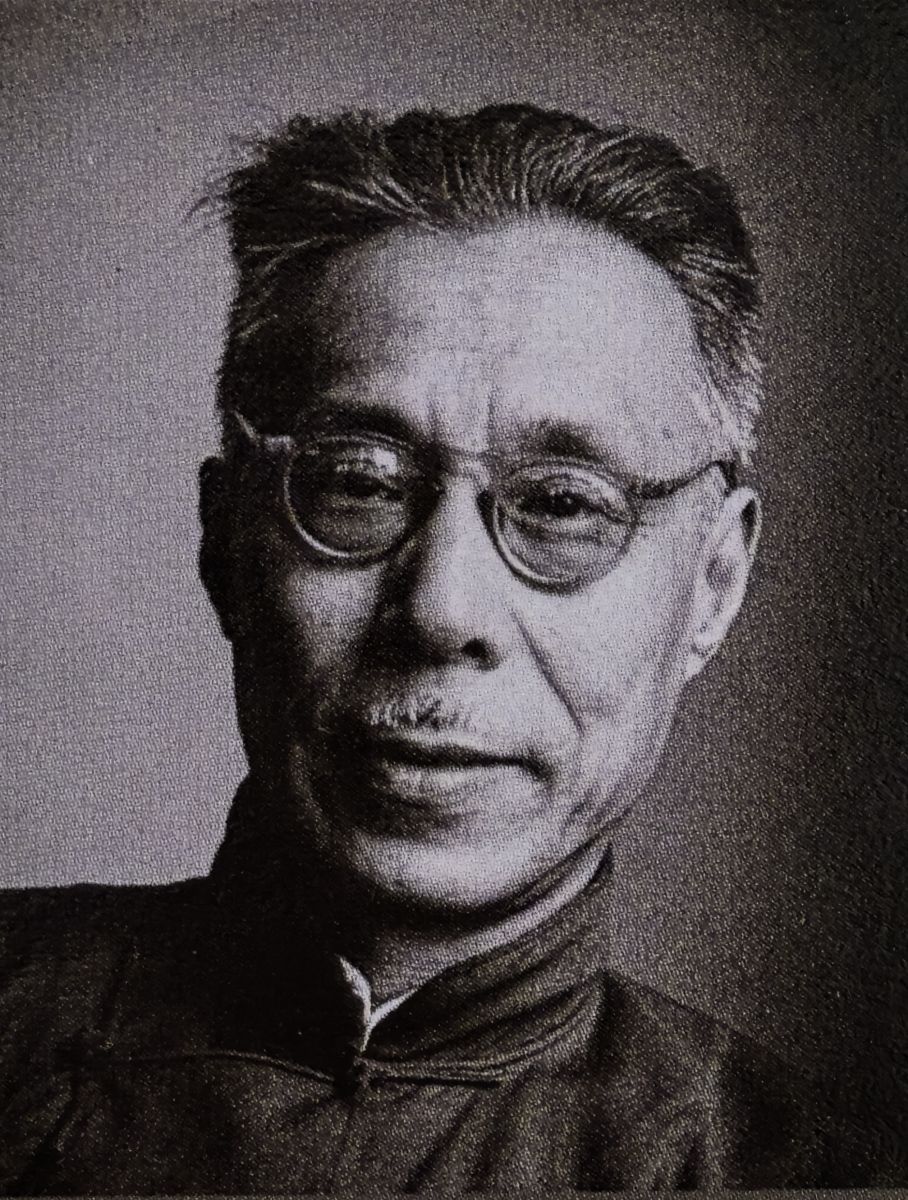

马叙伦

马叙伦(1885—1970),字彝初,后改夷初,号石翁、寒香,晚年号石屋主人。著名教育家、政治活动家、中国语言文字学家、诗人、书法家。中华人民共和国成立后,任中央人民政府委员、政务院政务委员、文化教育委员会副主任、教育部部长、高等教育部部长、全国人大常委会委员、第四届全国政协副主席、中国科学院学部委员;民进第三届中央理事会主席,第四、五届中央委员会主席。撰有《说文解字六书疏证》《石鼓文疏记》《天马山房丛著》《老子校诂》《庄子札记》等学术著作,涉及语言文字学,古籍整理、校勘、注疏、训诂,老庄哲学等多个领域。

马叙伦先生的一生,是一部浓缩的中国近现代教育发展史。从杭州养正书塾的进步学子,到五四运动的先锋战士;从民国时期三度执掌教育行政,到成为新中国教育事业的奠基者;从国学功底深厚的文字学家,到推动文字改革的实践者——这位跨越两个时代的智者,用毕生心血诠释了“教育救国”的理想追求。

今天,就让我们一起走进他与时代同频共振的传奇人生。

少年立志:革命思想的萌芽与教育初探

1885年4月27日,马叙伦出生在浙江杭州一个家道中落的知识分子家庭。父亲马琛书喜读经学,对他影响颇深。年仅12岁的马叙伦便怀有平等、仁爱的思想,对劳动人民的悲惨生活寄予深切的同情。1899年,14岁的马叙伦考入杭州养正书塾(后更名为杭州府中学堂)。

杭州高级中学前身是养正书塾、杭州府中学堂、浙江省立第一师范学校。

受历史老师陈介石的影响,少年马叙伦接触到《天演论》《法意》《民约论》《明夷待访录》《扬州十日记》等书籍,逐步产生了民族观念和革命思想。养正书塾的经历,不仅丰富了精神世界,充实了学养积淀,结识了良师益友,体验了教育实践,也使少年马叙伦树立起爱国、革命、民主、科学的思想。1902年,因替受学正不公正处罚的同学鸣不平,马叙伦被校方开除,失去了即将获得的日本留学机会,不得不提前步入社会。

初入社会的马叙伦来到上海,投身新闻出版事业。他先后参与编辑《选报》《新世界学报》《国粹学报》等进步刊物,发表《女子教育平议》《儿童教育平议》等文章,阐述其早期教育思想。这段报人生涯让他广泛接触西方民主科学思想,也锻炼了其文笔与见识,为日后从事教育事业埋下了伏笔。

.jpg)

学界与政界之间:民国时期的教育实践

1917年,受蔡元培邀请,马叙伦出任北京大学哲学系教授。其间他潜心学术,著有《古书疑义举例札迻》《庄子札记》等著作,过着“教书不问别事”的书斋生活。然而,五四运动的爆发改变了一切。

.jpg)

1919年5月,面对北洋政府镇压学生运动、蔡元培辞职离京的局面,马叙伦毅然走出书斋,与李大钊等教授作为教职员代表赴教育部请愿,坚决要求蔡元培留任。

6月10日,北京中等以上学校教职员联合会成立,康宝忠为主席,马叙伦为书记。自此以后,他与北京教育界发生着紧密的联系,领导和参与北京教育界的爱国民主斗争。他曾经回忆说:“长长的十几年里,教育、革命、抗战虽则说不上是我领导着,我也不客气地承认我是关系人里面重要的一个。那时,由教职员联合会向政府说话,所有披露的文字,都出于我的手里……”可见其实际的作用与影响。

.jpg)

1920年1月20日,马叙伦等发起组织北大教职员联合会的启事。

1921年6月3日的“索薪运动”是马叙伦教育生涯的重要转折点之一。 当时,马叙伦、李大钊等师生数千人赴总统府,向徐世昌请愿,要求发放拖欠薪水、设立教育基金和教育经费独立。请愿者在新华门遭到卫兵的阻拦、殴打,马、李两人作为八校教职员联合会的主席和书记,走在最前列,惨遭毒打,后被送进首善医院。在医院期间,伤者受到监视,失去人身自由,马叙伦绝食表示抗议。“六三事件”的消息传出,国内教育界广泛声援,孙中山也从广州拍来电报表示支援,北洋军阀政府不得不拨付部分薪金,大总统徐世昌下台。

1921年6月3日,马叙伦参加“索薪”运动,在新华门被徐世昌的卫兵队击伤。

这次受伤使马叙伦脑中淤血,时时作痛,9月初,他返回杭州休养。

1922年,马叙伦被任命为民国政府教育次长,随即返京。

民国时期,马叙伦曾三度出任教育次长,一度代理部务,但每次任职时间都不长。在任期间,他致力于改进教育行政,推动教育事业发展。然而,军阀混战的政局让他难以施展抱负,最终选择重返讲台。

.jpg)

1925年五卅运动后,北平各团体与政府交涉无果,于7月18日在天安门召开国民大会,提出议决案促政府力行。图为主席台与群众总指挥马叙伦、主席李石曾。

民主战士:成立民进与迎接新中国

抗日战争时期,马叙伦积极投身抗日救亡运动,与严景耀、许德珩等诸教授组建北平文化界抗日救国会,并担任主席,为抗日救国四处奔走、大声疾呼。

抗战胜利后,面对国民党独裁统治,马叙伦与王绍鏊、周建人、许广平、赵朴初、雷洁琼等进步人士于1945年12月30日在上海创建了中国民主促进会,明确提出“以发扬民主精神推进中国民主政治之实践为宗旨”。作为民进的主要创始人,马叙伦逐渐成为民主运动中一面鲜明的旗帜。

1946年6月23日,马叙伦率领和平请愿团赴南京呼吁和平,在下关车站遭到国民党特务围攻殴打,躺在病床上的马叙伦对前来探望的周恩来说:“中国的希望只能寄托在你们身上。”

(1).jpg)

1946年6月,上海人民和平请愿代表马叙伦、雷洁琼等人抵南京下关车站时,遭受国民党特务殴打,酿成“下关事件”。图为周恩来同志亲赴医院慰问马叙伦。

1948年,中共中央发布《纪念“五一劳动节”口号》,马叙伦立即响应,与各民主党派领导人联名致电毛泽东,表示要和共产党一起“共同策进,完成大业”。1949年初,他离开香港北上,参与新政治协商会议筹备工作,为新中国的诞生贡献力量。

.jpg)

马叙伦在一届政协国旗、国徽、国都、纪年方案审查委员会会议上。

在政协会议上,马叙伦提出以《义勇军进行曲》暂代国歌,得到与会者的一致赞同;他委托许广平提出的“请政府明定10月1日为中华人民共和国国庆日”的议案获得通过。这些贡献使他成为新中国的重要奠基者之一。

.jpg)

.jpg)

教育奠基:新中国教育事业的开拓者

1949年10月19日,马叙伦被任命为新中国首任教育部部长,时年64岁。面对百废待兴的教育事业,马叙伦以时不我待的精神,与钱俊瑞、韦悫、曾昭抡三位副部长一同主持改造旧教育,开创人民教育。自1949年12月至1951年9月他先后主持召开了第一次全国教育工作会议、第一次全国高等教育会议、第一次全国工农教育会议、第一次全国中等教育会议、第一次全国中等技术教育会议、第一次全国初等教育会议及师范教育会议、第一次全国民族教育会议,还召开了社会教育、职业教育以及业余教育会议,举办了全国初等教育展览会。

其间,马叙伦特别重视工农教育,开展全国扫盲运动,以此改变旧教育为少数人服务的性质,为我国大规模的经济建设和文化建设奠定了基础。

而面对外国教会对中国教育主权的干涉,马叙伦态度坚决。1950年,他亲自处理辅仁大学事件,成功接管这所教会大学,维护了国家教育主权。随后,他又领导了对全国接受外国津贴高校的整顿工作,彻底肃清了帝国主义在中国的教育影响。

1952年,马叙伦改任高等教育部长,主持全国高等院校院系调整。这次调整改变了旧中国高校布局不合理、学科重复的状况,建立了适应社会主义建设需要的高教体系,为新中国培养了大批急需的建设人才。

作为著名文字学家,马叙伦还担任中国文字改革委员会主任委员、国务院文字改革委员会委员,与吴玉章等人领导和组织了文字改革工作,大力推动汉字简化方案、汉语拼音方案的制定和实施,取得显著成绩。

1970年5月4日,马叙伦在北京逝世,享年86岁。

马叙伦的最后题词“我们只有跟着共产党走,才是在正道上行”。

精神遗产:教育家的人生启示

马叙伦是民进的主要创始人,也是会内深孚众望的领导人,历任民进第一、二届理事会常务理事,第三届中央理事会主席,第四、五届中央委员会主席。民进成立后,他团结和带领会员组织开展爱国民主运动,反对国民党政府专制独裁,争取和平、民主,有力地支援了中国共产党的革命活动。数十年来,他亲眼见证、切身经历了清末、民国的腐朽统治,清醒地认识到只有中国共产党才能救中国。长期的共同战斗使他成为中国共产党的挚友和诤友。新中国成立后,他继续主持民进会务,领导全会为建设新中国不懈奋斗。

正如习仲勋在马叙伦先生诞辰100周年纪念座谈会上的讲话中所说,“在中国民主革命的长时期里,他同帝国主义、封建主义和官僚资本主义进行了不屈不挠的斗争。他为新中国的创立,为社会主义革命和社会主义建设事业作出了重要贡献。他是中国人民无限忠诚的公仆,是同中国共产党荣辱与共、肝胆相照的知心朋友”,“马老的一生,是革命的战斗的一生,是从民主主义者紧跟革命潮流前进,成为社会主义者的一生”。这既是对马老的高度评价,也是对其一生的精准概括。

马叙伦诞辰100周年纪念会会场

日前,纪念马叙伦同志诞辰140周年座谈会在京举行。全国人大常委会副委员长、民进中央主席蔡达峰出席会议并讲话,全国政协副主席、民进中央常务副主席朱永新主持座谈会。此次纪念活动,不仅是对一位杰出教育家的深切缅怀,更是对以“爱国、民主、团结、求实”为核心的民进精神的积极传承。

民进中央举行纪念马叙伦同志诞辰140周年座谈会

马叙伦留给后人的,不仅有宝贵的政治嘱托,还有崇高的精神品质,等身的学术著作,这些都是无形的精神财富,泽被后世。

为了让更多人深入了解马叙伦的教育思想,开明出版社精心出版《民主与教育:马叙伦教育文选》,由朱永新、张歌精心遴选了他在不同时期的教育论述。从“教育思想概说”、“思想启蒙与公民教育”、“文字研究与改革”、“社会主义新教育制度探索”四个方面,展现其教育理念和改革建议。

.png)

马叙伦认为教育是国家强盛的基础,主张普及教育,提高教育质量,反对封建教育制度中的弊端,提倡民主、科学的教育方法。并呼吁消除教育不平等现象,确保每个孩子都能接受良好的教育。他的这些观点在当时具有前瞻性,对后来的教育改革产生了深远的影响。他的思想和实践为新中国成立后的教育改革奠定了基础,推动了我国教育事业的发展。

站在新的历史起点上,我们缅怀马叙伦先生,更要继承他忠诚爱国、献身教育的精神,为推动教育事业高质量发展、实现中华民族伟大复兴贡献力量,让这位教育先驱的理想与追求,在新时代绽放更加绚丽的光彩。