读《我用一生来回答2》,走进梁思成与林徽因的世界

时间:2025-07-21 16:08:42 点击:385 作者:郑苗苗

梁思成,中国著名建筑学家、教育家,维新运动领袖梁启超之子。一生致力于中国古代建筑与文化遗产的保护,主持并参与了全国2000多处古代建筑的调查工作,更是中国建筑史这一学科的开拓者与奠基者。

林徽因,中国第一位女性建筑家,亦是清华大学建筑系教授。她与梁思成结为伴侣,二人不仅共同参与了中华人民共和国国徽、人民英雄纪念碑的设计工作,更毕生投身建筑事业。

他们一方面践行对建筑事业的热爱,一方面致力于培养秉持相同精神的专业人才。其探索中国建筑史的历程,始终贯穿着清晰的建设初衷——以整理国故为根基,在文化传承中实现文明的创新与重塑。

.jpg)

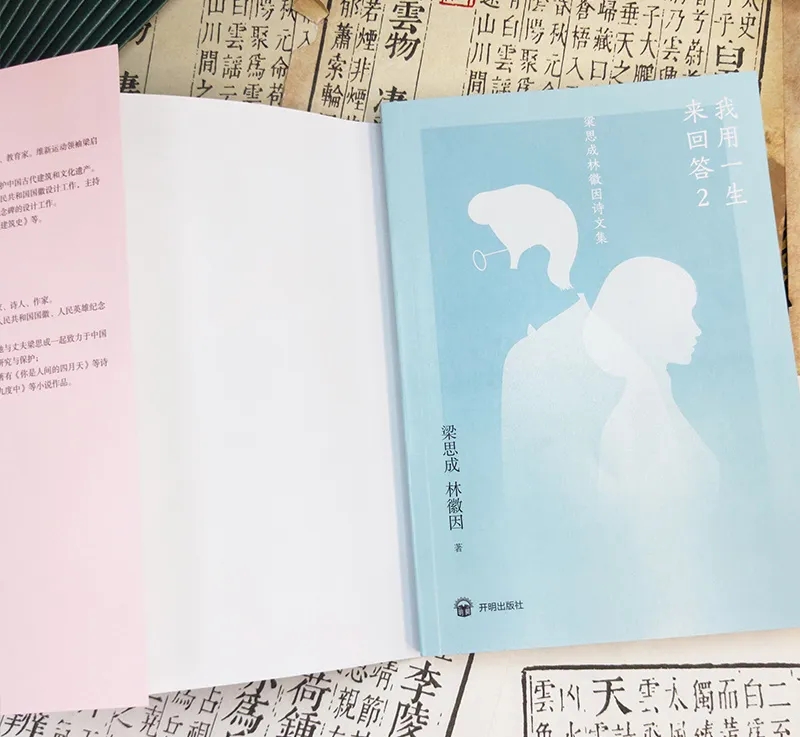

以《梁思成全集》和《林徽因文集》为蓝本的《我用一生来回答2》,在我社2023年出版《我用一生来回答》的基础上,又增添了一批兼具思想深度与文学温度的佳作。其中既有梁思成关于建筑形式与结构的描述,对民族文化传承的深刻思考。在《中国建筑的特征》中,他引领我们领略中国传统建筑的独特魅力;在《古建序论》等篇章中,他站在历史的高度梳理中国古建筑的发展脉络。林徽因的文学作品,则通过细腻的情感和优美的文字,展现了她对生活、对人性的深刻洞察。她的诗歌,如《笑》《莲灯》等,充满了灵动的意象和真挚的情感,让读者得以在文字中重温那个时代文人的精神世界与情感轨迹。

.jpg)

大师伉俪:建筑领域的璀璨星辰

1932年至1937年7月,梁思成与林徽因结伴同行,在兵荒马乱中先后到沈阳、北平以及河北、山西、浙江、江苏、山东、河南、陕西七省的近40个县考察,对中国古建筑进行开创性的调查研究。很多古建筑如赵州石桥、应县木塔、五台山佛光寺东大殿等,通过他们的考察得到了全国以及国际的认识,从此加以保护。

书中收录了诸多他们关于建筑的经典论述,如《论中国建筑之几个特征》《清式营造则例》绪论等。从这些文字中,我们可以领略到中国建筑体系的独特魅力。中国的建筑体系是在世界各民族数千年文化史中一个独特的建筑体系。它是中华民族数千年来世代经验的累积所创造的。这个体系分布到很广大的地区:西起葱岭,东至日本、朝鲜,南至越南、缅甸,北至黑龙江,包括蒙古人民共和国的区域在内。这些地区的建筑和中国中心地区的建筑,或是同属于一个体系,或是大同小异,如弟兄之同属于一家的关系。

梁思成认为,人类对建筑的最原始的要求是遮蔽风雨和避免毒蛇猛兽的侵害,换句话说,就是要得到一个安全的睡觉地方。但是随着生产工具的改进和生活水平的提高,这种要求也就不断地提高和变化着,而且越来越专门化了。譬如我们现在居住、学习、工作和娱乐各有不同的建筑。我们对于“住”的要求的确是提高了,而且复杂了。人类在住的问题方面不断地和自然作斗争,就使得建筑技术逐渐发展成为一种工程科学了。

同时,建筑还是全面反映社会面貌的和有教育意义的艺术。建筑不但可以表现当时的生产力和技术成就,并且可以反映出当时的生产关系,政治制度和思想情况。我们不能不承认它是能多方面地反映社会面貌的艺术创造,而不是单纯的工程技术。从原始时代简单的房屋,到阶级社会的宫殿、坛庙,再到近代的厂房、医院等,建筑的种类和功能不断丰富,城市也由此成为一个复杂的综合性建筑群。

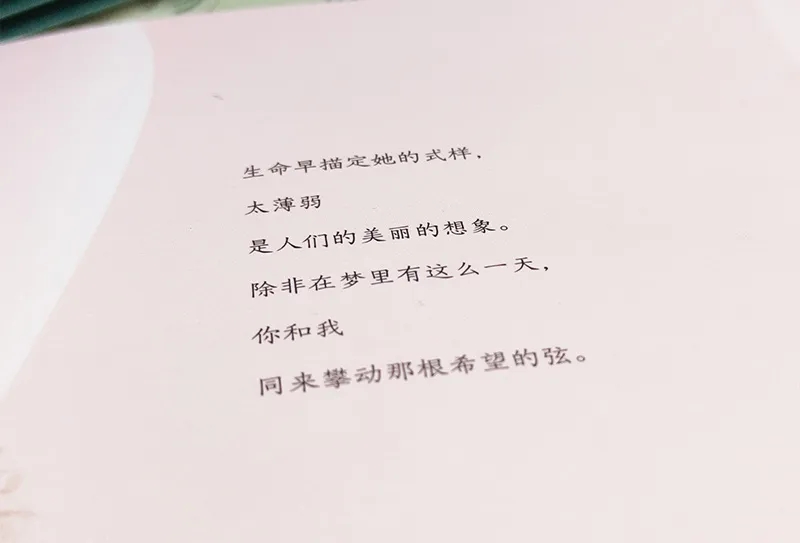

文学才情:诗意与散文中的心灵世界

除了在建筑领域的卓越成就,梁思成与林徽因在文学方面也颇具才情。林徽因的诗歌《你是人间的四月天》《莲花》等,以其优美的文字和细腻的情感,成为中国现代诗歌中的经典。

梁思成在忙于建筑研究和教育工作之余,也会用文字表达自己对建筑文化的理解和思考。他的文章兼具科学性与通俗性,旨在向公众普及建筑知识。例如,他在《人民日报》上开辟“拙匠随笔”专栏,写出了《千篇一律与千变万化》《建筑师是怎样工作的?》等文章,让更多人了解到建筑背后的文化内涵。

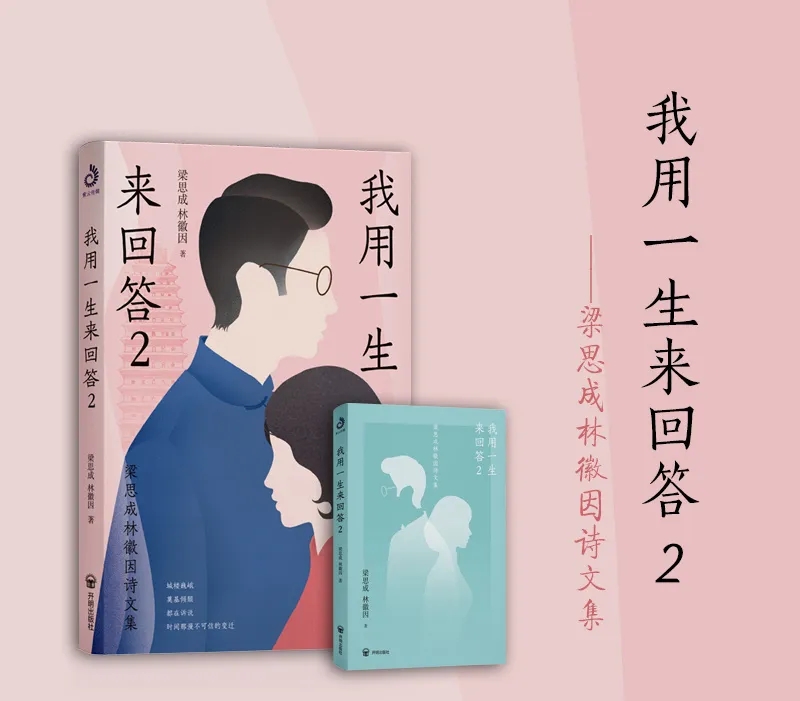

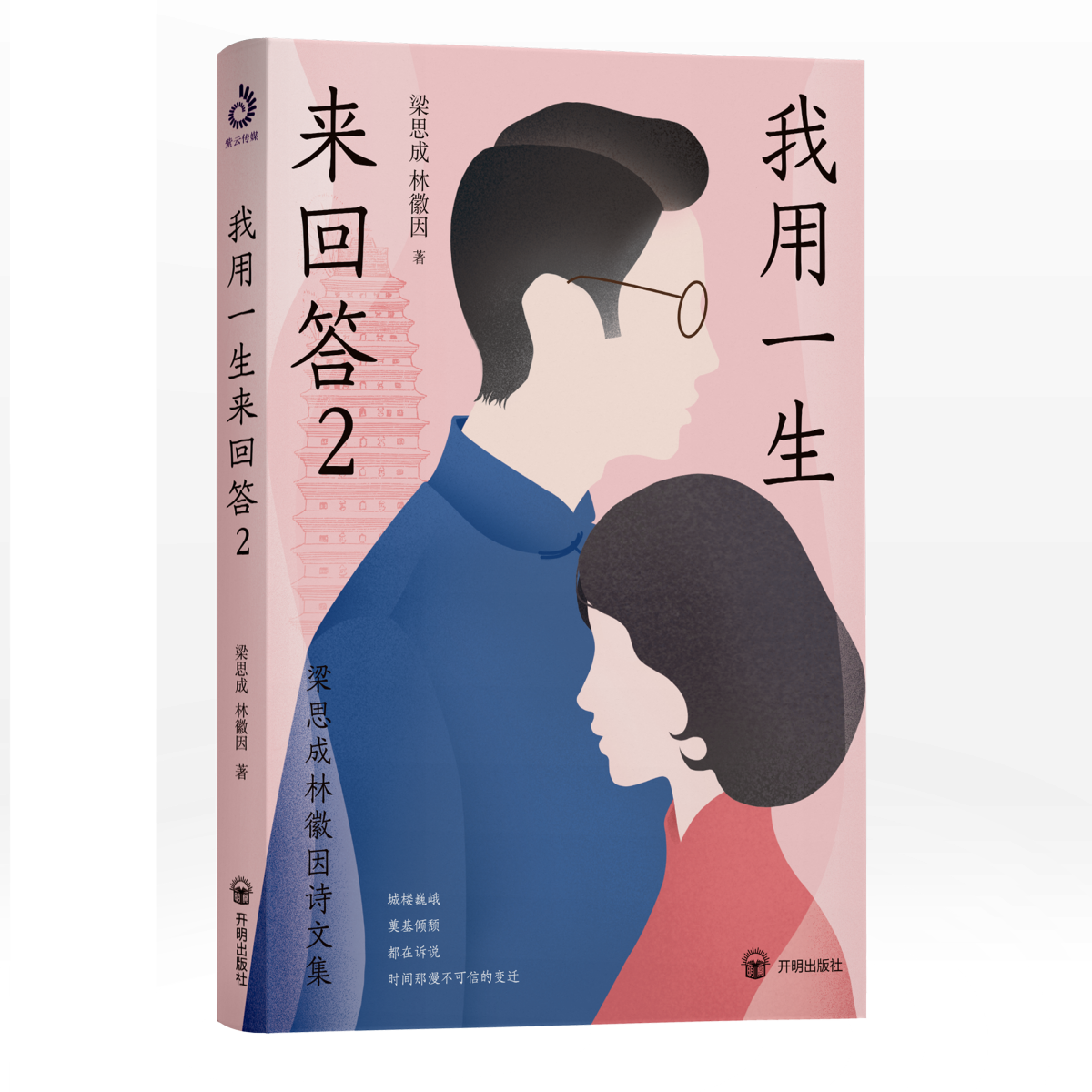

《我用一生来回答2》精选了两位大师的数十篇传世经典,无论是诗歌还是与建筑相关的文字,都能让读者感受到他们独特的文学魅力。

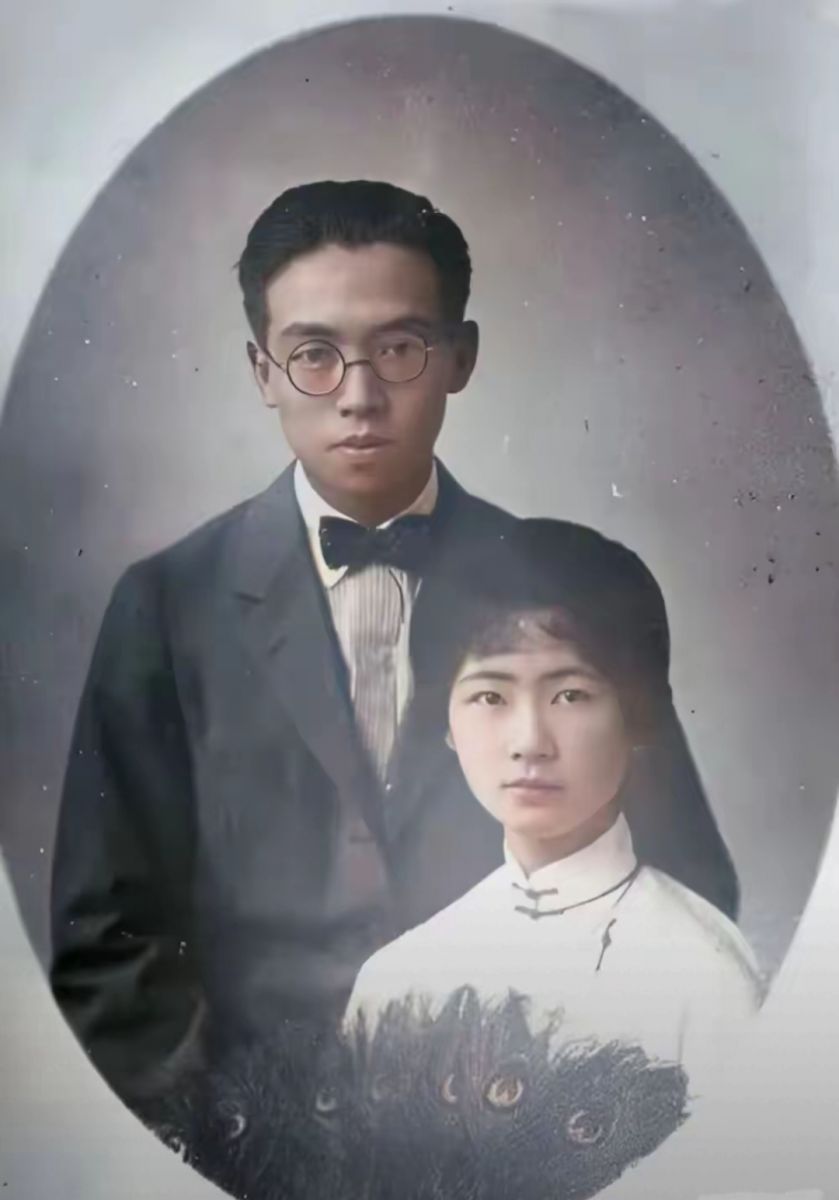

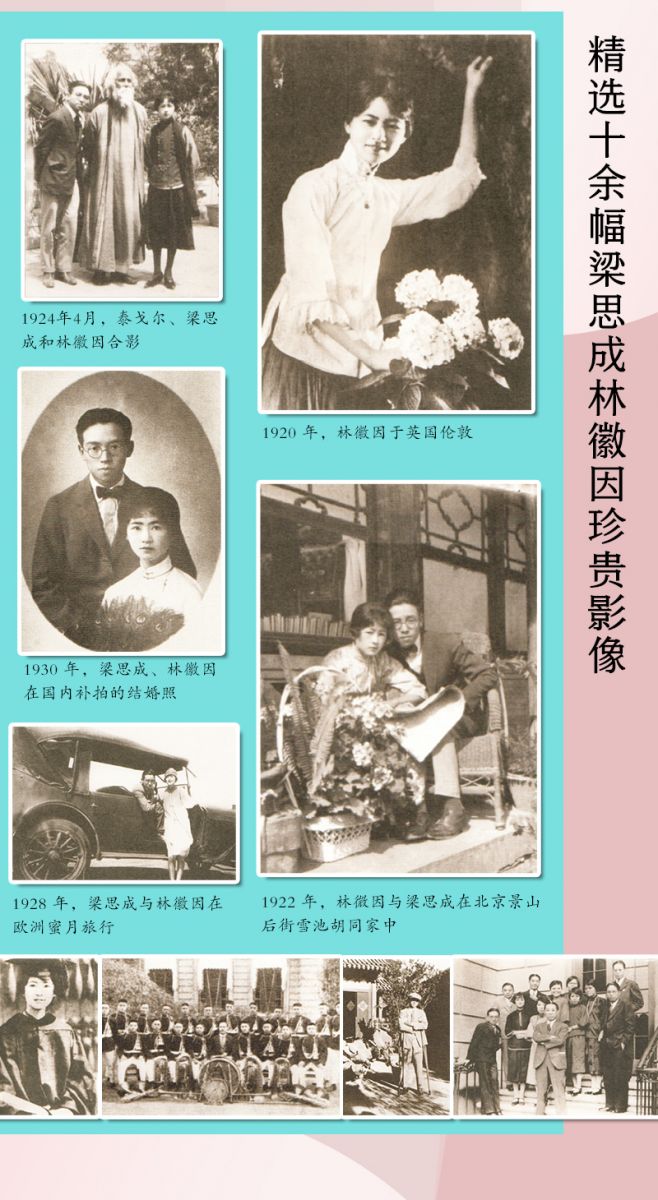

珍贵影像:定格历史与大师风采

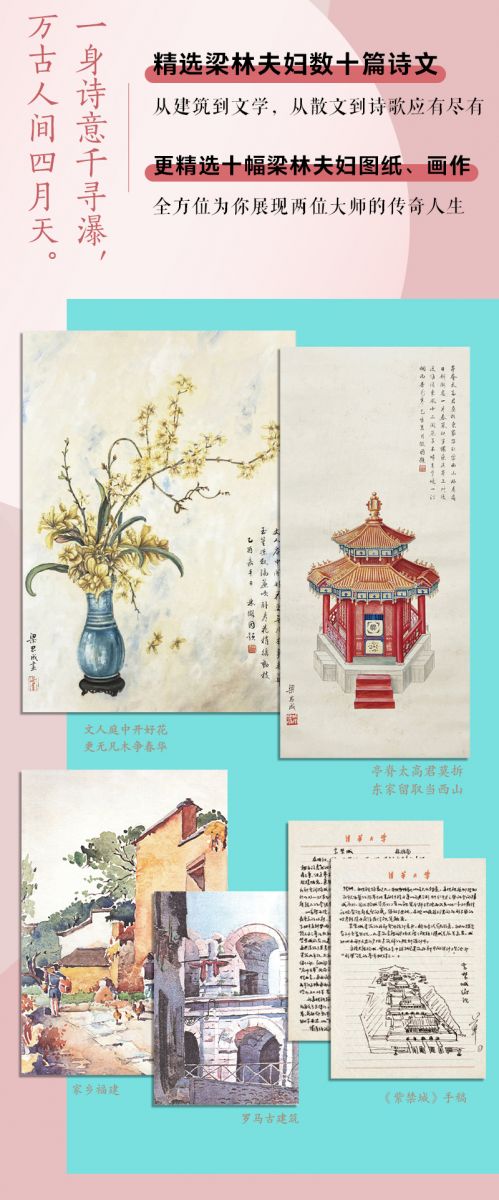

除了丰富的文字内容,《我用一生来回答2》还精选了多幅梁思成、林徽因的建筑图纸、画作及珍贵照片影像。这些图纸是他们实地考察古建筑的成果,每一笔每一划都凝聚着他们的心血和汗水。通过这些图纸,读者可以直观地了解中国古建筑的构造和细节,感受古代工匠的智慧和技艺。

那些画作和照片影像,则为我们展现了两位大师的生活点滴和时代背景。有他们在考察途中的留影,记录了他们跋山涉水、风餐露宿的艰辛;也有他们在工作室专注工作的场景,彰显出他们对学术的执着与专注。还有一些是他们与友人的合影,从侧面反映了当时的文化氛围和知识分子的精神风貌。

这些珍贵的影像资料,如同一个个时光胶囊,将历史定格,让我们能够更加全面地了解梁思成与林徽因的人生轨迹,感受他们的独特魅力。它们与文字内容相互映衬,使读者仿佛能够穿越时空,与大师们一同领略中国古建筑的魅力,体验那个时代的风云变幻。

建筑未来:民族形式与社会主义内容的指引

在书中,梁思成与林徽因也对中国未来建筑的发展方向进行了思考。他们认为,毛主席早已指出了方向,《新民主主义论》中“民族的、科学的、大众的文化”一节就是行动的指南。

我们的建筑应该能够“把对祖国的具体感觉传达给人”。但是这些建筑绝对不是一座座已经造成的坛、庙、宫殿的翻版,而是从它们传统的艺术造形的基础上发展而来的。在发展的过程中,必须“剔除其封建性的糟粕,吸收其民主性的精华”,同时吸收了外国建筑的先进科学技术以及他们的艺术造型中的“我们用得着的东西”。更重要的是我们的新建筑是为广大劳动人民服务的,为了满足劳动人民不断增长的物质的和文化的需要,新中国的建筑必须是具有民族形式和社会主义内容的建筑。

这种对建筑未来方向的思考,不仅体现了两位大师的学术前瞻性,更彰显了他们的社会责任感。他们深知建筑与国家、民族和人民的紧密联系,希望通过自己的研究和思考,为中国建筑的发展开辟一条光明之路。

传承大师精神,续写文化篇章

《我用一生来回答2》作为一本汇聚了他们智慧与心血的文字精选集,让我们看到了梁林二人在建筑领域的卓越成就,感受到了他们在文学方面的才情,也通过珍贵的影像资料,领略了他们的人生风采。

通过阅读这本书,我们可以从他们的文字中汲取知识,从他们的经历中汲取力量。在当今时代,我们更应传承他们的精神,将对传统文化的热爱与对现代科技的运用相结合,为中国建筑事业的发展和文化的传承创新贡献自己的力量。